近几年,3D打印机从小众走向大众,但大量用户在购买时依旧迷茫。预算有限、需求不明、参数看不懂,踩坑后有对 技术失去信心——这是许多网友的真实困境。面对这种现状,我希望以多年从事增材制造设备(3D打印机)计量认证和标准化研究的经验,为你提供一篇真正“非带货、非广告” 的选型指南,让技术问题变得更清晰,更可判断。

01 入门级与高精度工业级:真正决定价值的是“技术路线”

3D打印机之间的差异从来不是简单的价格高低,而是由成型技术路径决定的。当前主流技术包括FDM、光固化(LCD/DLP/SLA) 以及激光烧结(金属或尼龙),其中FDM与光固化是最常被普通用户接触到的类别。技术越复杂,对稳定性、光学系统、机械结构和软件协同的需求越高,因此同样是 “打印一个模型” ,入门级和高精度工业级设备的体验往往会呈现出本质差异。理解技术路径,对于做出正确选型至关重要。

02 入门级 FDM 3D打印机:适合入门,但无法承担工业级预期

FDM的原理类似热熔胶枪,将塑料丝材熔融后挤出,再按路径一层层堆叠成型。它适用于DIY、文创小件、数学模型、简单夹具等场景,特点是成本低、上手快、想玩的人都能轻松入门。但由于其天生的堆叠方式与机械结构限制,其精度、表面效果和长期稳定性都难以达到工业级要求,因此很多用户都会被宣传中的 “高精度参数” 误导,实际打印出来的效果往往远不如宣传页理想。

在众多入门品牌中,拓竹算是近年突破较明显的品牌,它将软件、硬件和用户体验做得相对成熟,让 “打印成功率”提升到了一个更大众友好的水平。不过,它的定位仍属于入门级,无法承担工业级设备所需求的精准度、寿命与可重复性。

03 光固化技术:目前精度与表面质量最高的主流方案

光固化3D打印机能够实现微米级精度和极高的表面光洁度,因此成为手板、模具、手办、齿科、医疗器械、航空航天、科研实验等场景的首选技术。光固化技术体系主要包含LCD\新型LCD\DLP与SLA三类,它们在成像方式、光源系统、速度与适用范围上各有特点。但从近五年的产业发展趋势来看,新型LCD技术正逐步成为工业级光固化3D打印机的主力路线,其原因在于光效提升明显、成型面积更大、成本结构更合理、光学面板寿命更长,从而让整体性能表现迅速拉开与传统3D打印机的差距。

04 工业级新型LCD:中美两种路径的代表与核心差异

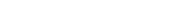

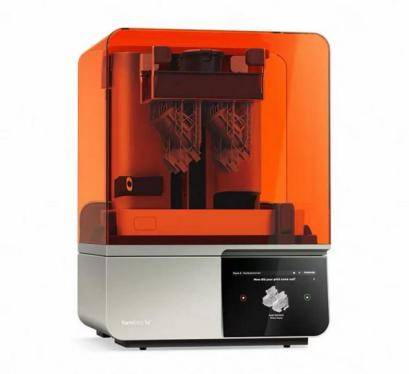

目前工业级新型LCD 3D打印机中最具代表性的两条路线分别以Formlabs(美国)与REMP3D(中国)为代表。两者都采用专为成型开发的工业级光学面板,而不是消费电子中常见的LCD屏,这类面板在光照均匀性、散热性能、成像精度和寿命上完全属于不同级别。

REMP3D M系列3D打印机更像是 “硬件主义” 路线。其机械、光学与结构设计都以稳定、耐久、精密为目标,尤其是 Z 轴使用C3精度等级模组,本身就是工业设备才能看到的配置。硬件打磨扎实,使其在高精度、高负载、长周期运行场景中表现稳定且可靠。

Formlabs 的Form4相对于Form 4L简配了很多,Form 4更像是在入门级与工业级之间的定位,在产品价格中也存在较大差距,Form 4L则延续了该品牌典型的 “软件优先” 理念,流程易用、生态包容、体验良好,是典型的 “用户体验派”。不过,其硬件配置相对同价位设备并不算突出,加之进口设备的溢价因素,使其 “价格与价值” 之间的差距更为明显。若二者处于同一价位区间,我会更倾向REMP3D,不因情怀,而因其在长期稳定性、精度一致性与后期成本上的整体优势更加务实。

05 DLP的衰退:从主力到边缘化的必然趋势

DLP 3D打印机曾经在工业级光固化领域占有重要位置,但随着新型LCD技术的快速进步,其技术瓶颈逐渐暴露。DLP依赖德州仪器的DMD 芯片,不仅成本高、供应链受制约,且光衰问题长期难以解决。在大尺寸成型方面,DLP 的扩展性也明显不足。

在新型工业级LCD 技术3D打印机全面升级之后,DLP 3D打印机曾经的速度、精度优势都不再明显,甚至完全被超越。大量厂商选择放弃或转型,市场份额迅速萎缩。未来的主流趋势会更加明确:新型LCD与SLA会继续扩大版图,而DLP 的工业级市场将进一步边缘化。

06 SLA:大型工业设备的主力技术,但不属于大众选择

SLA 3D打印机是通过激光与振镜高速扫描实现固化成型,其成型精度高、速度快、稳定性强,是汽车、航天、大型模型等行业的重要技术路线。若需要大尺寸打印,SLA 会有显著优势。但激光器成本高昂、设备体积大、维护复杂,使其更多用于工业产线而非普通用户。因此,虽然SLA 技术十分重要,但对于大多数消费者或打印体积要求不高的企业而言,它并不是主要的选型方向。

07 选型的核心不是参数,而是 “你的真实需求”

在选购3D打印机时,最容易被忽略的不是参数,而是场景。你需要明确自己打印的是什么、精度要求到什么程度、使用频率如何、预算能否覆盖长期耗材与维护成本。技术参数往往是最容易被 “修饰” 的部分,而真正决定体验的,是机械结构的准确性、光学系统的均匀性、软件流程的可靠性,以及机器在连续运行情况下的稳定性。

如果依然难以判断,最有效的方式永远是打印样件。只需将图纸交给厂家打印一次实例,成品到手后你自然能判断是否符合自身需求,远比单看参数更真实。

3D打印行业更新快、信息繁杂,但越是如此,越需要真正基于技术逻辑的理性判断。本文基于多年工程经验与对行业技术路线的长期观察,旨在为你在选型时提供更清晰的参考路径。如果仍有未尽之处,也欢迎留言交流讨论。

以上观点仅代表个人经验分享,不构成商业推广。如有不妥之处,请联系删除。